2019 11 Mazal Ankri, « 11h aux urgences de l’hôpital Delafontaine. Pour témoigner ».

Mon téléphone sonne. Il fait encore nuit en ce lendemain de passage à l’heure d’hiver. Embrumée, j’entends ma sœur me dire Maman se tord de douleurs et m’a demandé d’appeler les pompiers. Je saute dans mon jean, avale un express, lis un sms précisant que les pompiers sont arrivés et ont décidé d’emmener notre mère à Delafontaine, l’hôpital auquel est rattaché son lieu d’habitation. Anxieuse, je prends ma voiture en direction de Saint-Denis. Le jour se lève, il fait froid et humide, la circulation est de plus en plus dense, mais ça roule sur le périphérique. Dans chaque voiture qui fonce, un conducteur est seul au volant. Comme c’est étrange et spleenique.

Arrivés porte de la chapelle, le spectacle des centaines de tentes misérables en bordure de l’autoroute m’étreint physiquement. Je repense comme chaque fois à notre arrivée à Paris un petit matin glacial de novembre il y a tant d’années. Nous étions nous aussi des misérables, obligés de rentrer en cachette dans cet hôtel miteux du 20 ème où nous avions une chambre pour nous six, Papa avait acheté des sandwichs au jambon que nous nous partagions. Nous étions pétrifiés de peur, il faisait froid, nous ne connaissions rien de ce pays, nous découvrions avec stupéfaction que nos parents ne savaient pas où nous irions dormir le lendemain, faute d’argent pour payer l’hôtel et dans l’impossibilité de dissimuler plus longtemps au portier leurs quatre enfants. Nous étions perdus et malheureux, nous ne savions pas que nous étions malgré tout des émigrés chanceux en comparaison des campeurs du nord parisien d’aujourd’hui.

L’hôpital Delafontaine est de sinistre réputation et je suis révoltée que notre vieille maman souffrante y ait été conduite. Je traverse le parking qui n’est ni plus ni moins glauque qu’un autre. Il est 7h, pourtant la première entrée du bâtiment est totalement fermée, rideaux de fer baissés. Je finis par trouver une porte ouverte, l’angoisse me serrant la gorge. Un monsieur âgé et basané balaie le couloir en trainant un gros chariot de ménage. je lui demande où sont les urgences. Il me regarde avec une sorte de grandeur indulgente et me répond lentement. Bonjour Madame. Je lui dis honteusement bonjour Monsieur. Il me répond en souriant Les urgences sont par là. Je bafouille quelques mots d’excuses et de remerciements.

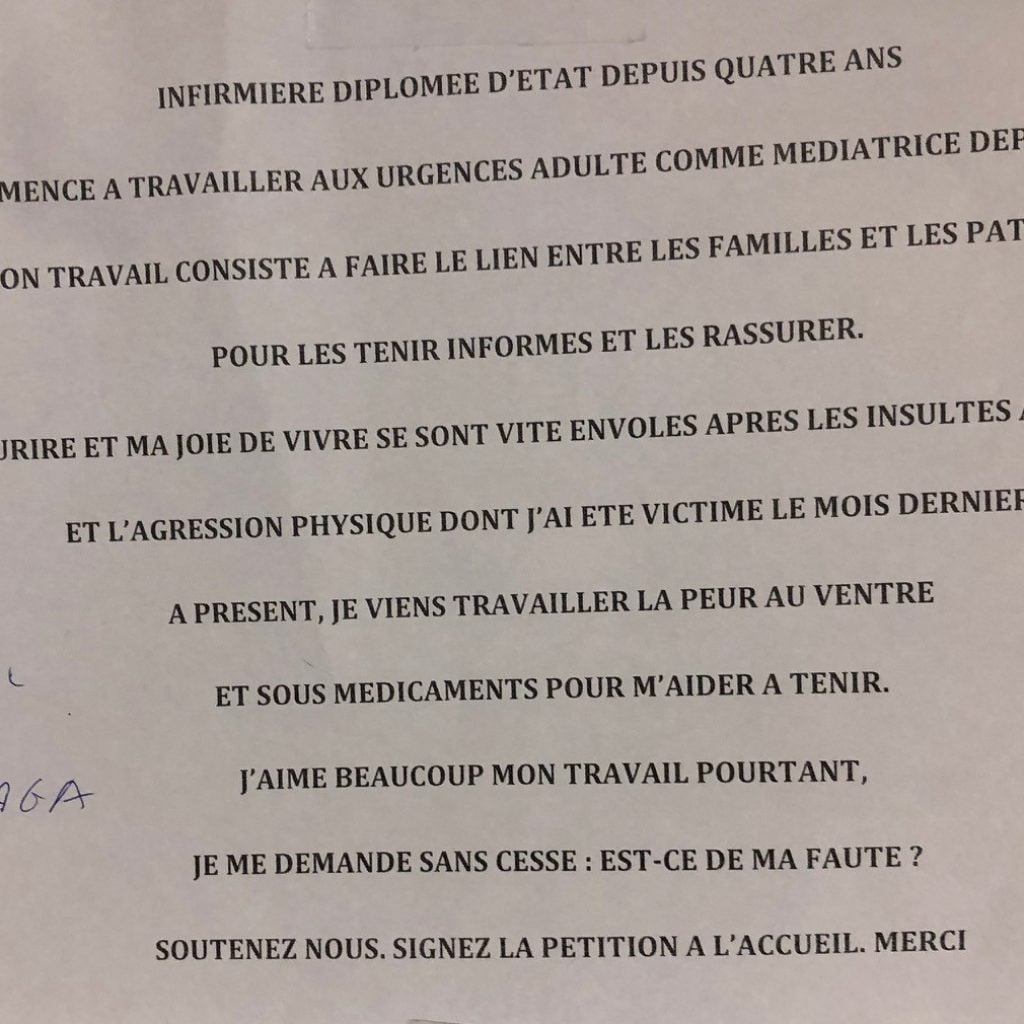

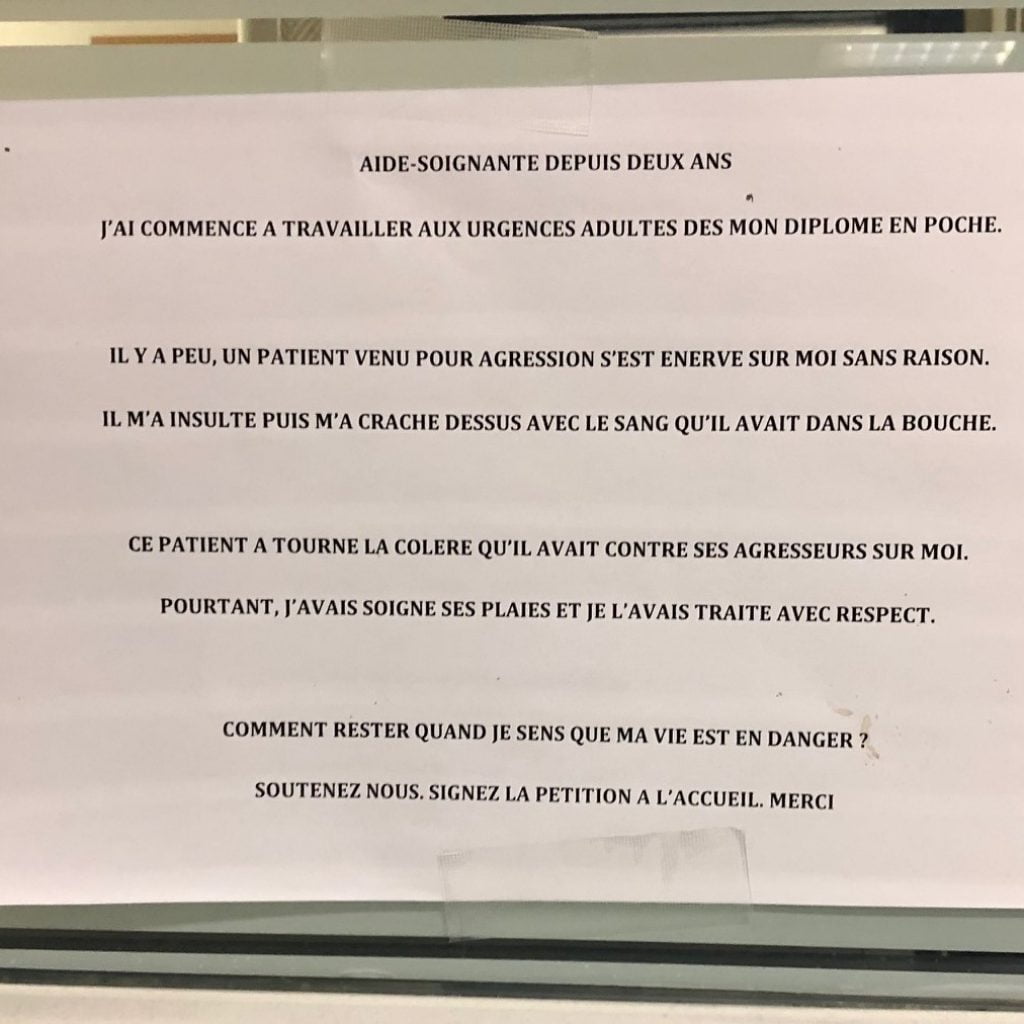

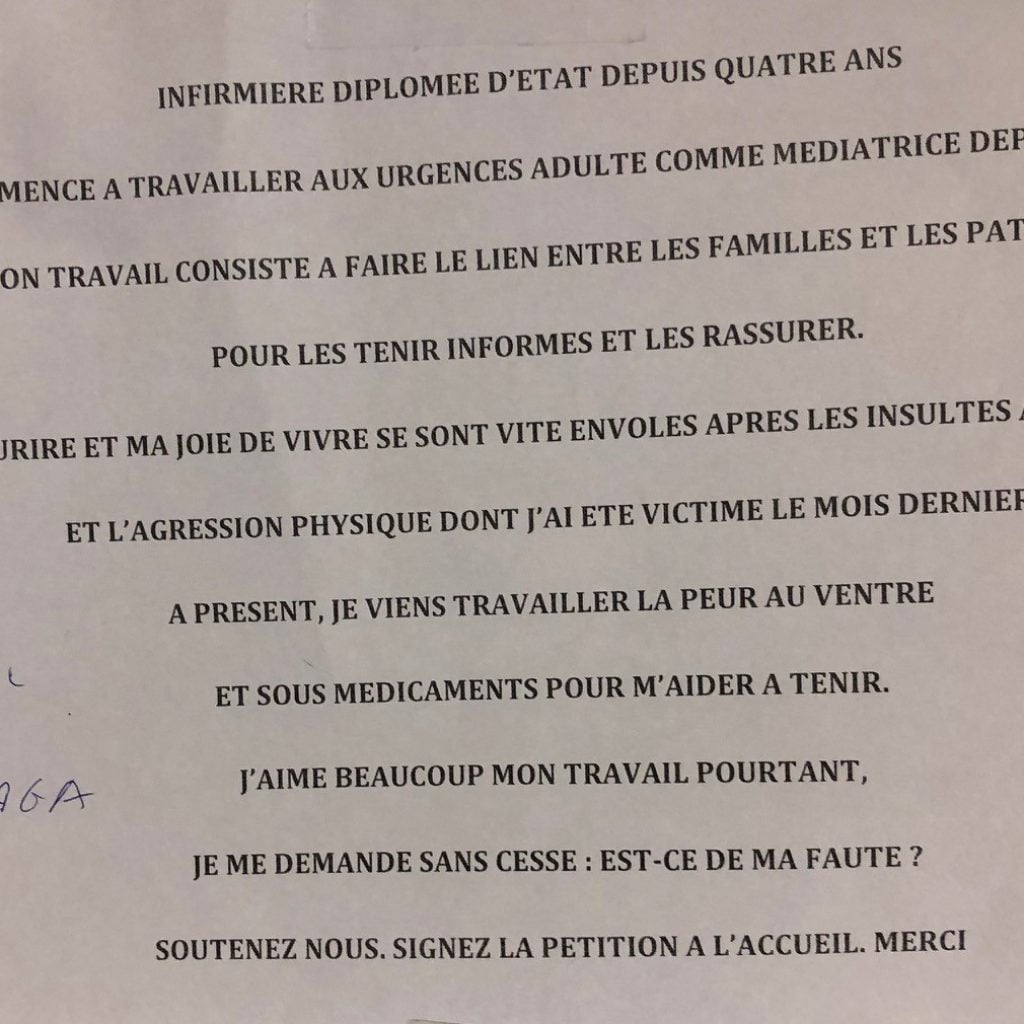

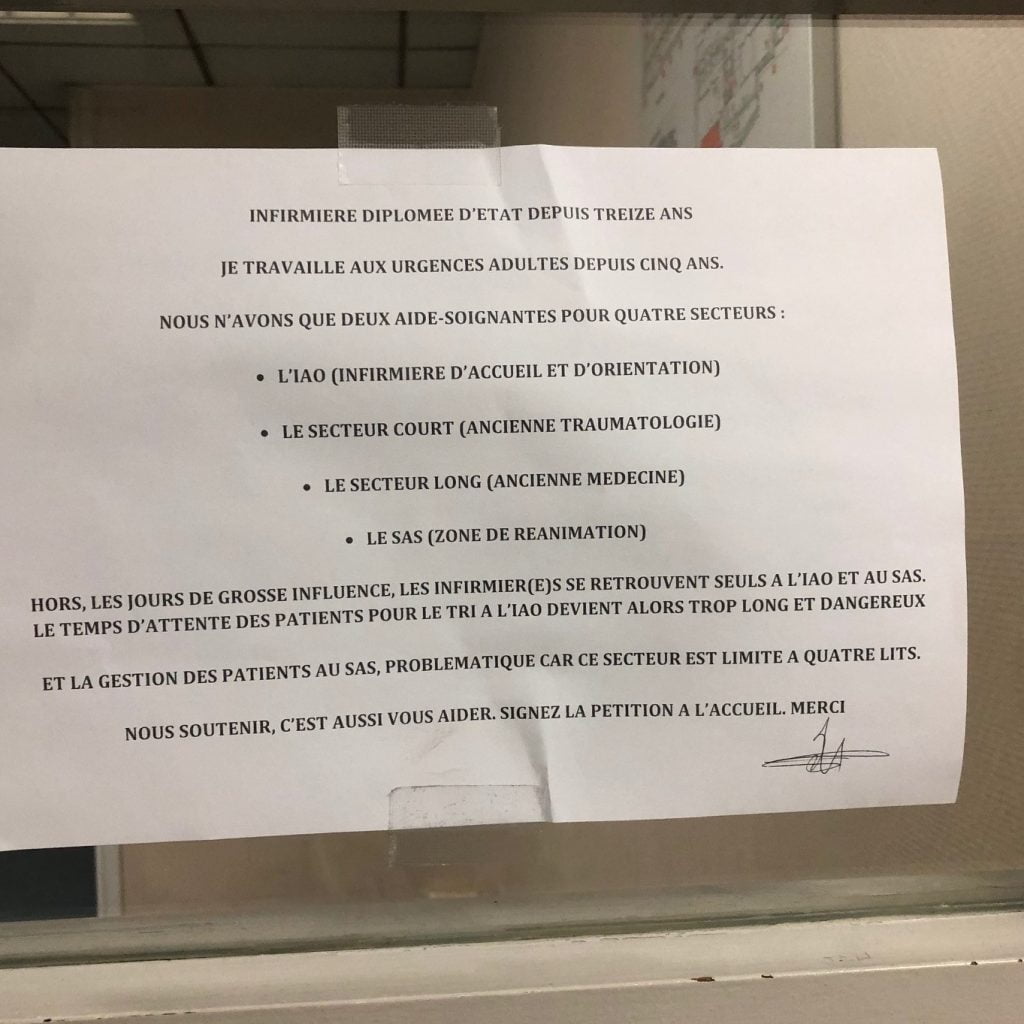

A l’arrivée aux urgences, des messages affichés au mur m’accueillent tels des boulets de canon. Je les prends en photo, pour témoigner.

« On veut des postes. Tout de suite ! ».

« Urgence en grève, mais on bosse ! »

La salle d’attente à cette heure matinale est calme et quasiment vide. Notre mère est déjà prise en charge, elle est installée dans un box, elle a subi des examens, une femme médecin de nuit nous explique gentiment la situation et nous dit qu’il reste juste à attendre les résultats des examens, que pendant les trente minutes du changement d’équipe il ne se passera rien, mais que tout va vite et bien se passer.

Il n’en est hélas rien et onze heures plus tard, nous nous révolterons en voyant que ma mère est abandonnée, toujours sur un brancard, avec une perfusion mal installée et pleine de sang, sans soins, ni toilette, ni eau ni nourriture dans un couloir pathétique empli de détresses humaines. Nous disons alors à une soignante que c’en est assez, ça ne peut être pire : nous avons décidé de l’emmener loin de ce cauchemar.

Entre temps nous avons pu observer le spectacle hallucinant des urgences de Delafontaine. Une salle d’attente se remplissant inexorablement au fil des heures d’une petite foule d’accompagnants et de patients dont la plupart ne semblent pas du tout en urgence médicale. C’est plutôt une vaste salle d’attente de consultation ou une salle des pas perdus d’une triste gare.

Et à l’intérieur des urgences, une agitation qui sème le doute. Plusieurs soignants dans leur bunker vitré ont le nez collé sur des écrans d’ordinateurs, d’autres vont et viennent à toute allure sans jamais croiser le regard des personnes de plus en plus nombreuses sur une civière dans les couloirs. Telles des épaves amenées sur le bord par une inquiétante marée.

Nous ne saurons jamais au gré de ces onze heures qui est le médecin en charge de notre mère. Tel Godot nous l’attendrons sans fin. Existait-il ? j’en doute.

Un moustachu revêche en blouse blanche m’aperçoit au chevet de ma mère le matin et tel un surveillant de prison, m’ordonne, sèchement et l’œil punitif, de quitter les lieux. Quelques heures plus tard, alors qu’elle est abandonnée sans soins, le même évitera de croiser mon regard quand je devrai accompagner notre mère à plusieurs reprises aux toilettes, l’aider à se laver, lui tendre une bouteille d’eau. D’autres n’ont pas la chance d’avoir un proche pour les aider à endurer ces longues heures humiliantes, immobilisés sans pouvoir faire leurs besoins ou se désaltérer. C’est le couloir des pleurs, des gémissements, des miasmes, des intestins qui se vident bruyamment aux yeux de tous.

Cerise surréaliste sur cet indigeste gâteau, deux cameramen de France 2 passent leur journée dans le bunker avec les soignants. Pas un n’adressera un seul mot aux malades.

Loft story chez les pauvres. C’est un désastre à pleurer.

Une autre partie se joue au fil des heures dans la salle d’attente, remplie brusquement par une petite bande de mendiants de l’autoroute A1. Occupées à donner des nouvelles sur nos téléphones, nous ne voyons que trop tard que des ados lorgnent dessus avec un intérêt grandissant. Nous finissons par nous réfugier sans trainer à l’intérieur des urgences, où apparemment plus personne ne surveille plus rien. Je me résouds à mettre ma veste à l’envers pour que les poches contenant mon téléphone et mes papiers ne soient plus si facilement accessibles. La vérité est que nous avons peur et non sans raison de nous faire dépouiller.

11H plus tard, apprenant que nous avons décidé de sortir notre mère de ce chaos, deux femmes médecins viennent nous voir et s’excusent d’une situation dont elles ne sont pourtant pas responsables, en nous proposant de la mettre à l’abri et de la soigner hors des urgences, dans l’hôpital. Elles sont calmes, rassurantes, nous disent que notre mère sera bien prise en charge, et installée dans une chambre avec une patiente « sympa ». Nous n’avons pas de plan B et décidons avec ma mère d’accepter.

Une heure plus tard, nous repassons la frontière invisible qui sépare le chaos des urgences des services « normaux » quoique démunis, d’un hôpital public de banlieue défavorisée.

Voilà notre mère installée avec la charmante T., une patiente à l’humour british, très philosophe et dyonisienne. Certes leur chambre n’a pas de douche, mais est propre. Une atmosphère « standard » y règne. Il ne nous reste plus qu’à nous regrouper entre sœurs pour traverser l’hôpital dans la nuit et sortir sans encombre du parking.

Ouf. Maison…

Quatre jours plus tard, notre mère est rentrée, en meilleure santé. Un petit miracle.

Mazal Ankri